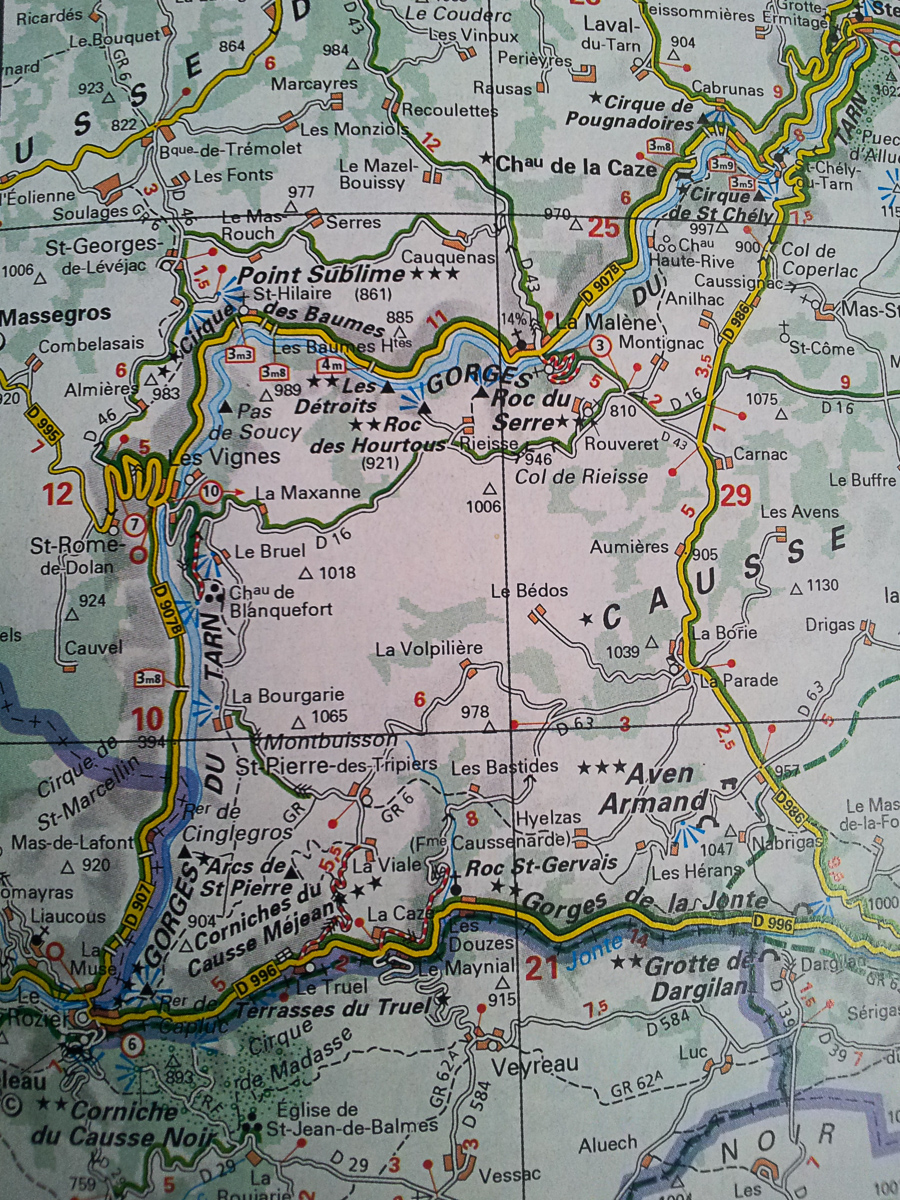

L’association Effervescence proposait pour le week-end de l’ascension un séjour touristique et sportif dans les gorges du Tarn que nous avons suivi avec plaisir (et tranquillement – à la différence des plus audacieux qui n’ont pas manqué de parcours difficiles à pied ou en VTT)). Pour bien comprendre l’ambition sportive, il faut se rappeler que le Causse Méjean, grande pénéplaine calcaire et dolomitique, est le plus haut des Causses (altitude moyenne : 1000 m) et qu’il domine, par des falaises abruptes, de quelques 600m les vallées du Tarn et de la Jonte. Toutes les bourgades importantes sont dans les vallées et toutes les routes d’accès franchissent (avec plus ou moins de lacets ) ce dénivelé.

Pour bien comprendre l’ambition sportive, il faut se rappeler que le Causse Méjean, grande pénéplaine calcaire et dolomitique, est le plus haut des Causses (altitude moyenne : 1000 m) et qu’il domine, par des falaises abruptes, de quelques 600m les vallées du Tarn et de la Jonte. Toutes les bourgades importantes sont dans les vallées et toutes les routes d’accès franchissent (avec plus ou moins de lacets ) ce dénivelé.

Dès l’arrivée à La Malène, l’aventure commence.  La route, signalée comme difficile (mais qui voit le panneau sur le pont du Tarn?) et interdite aux véhicules de plus de six mètres, est la voie d’accès la plus rapide en venant de l’A 75 pour atteindre le gîte de Riesse.

La route, signalée comme difficile (mais qui voit le panneau sur le pont du Tarn?) et interdite aux véhicules de plus de six mètres, est la voie d’accès la plus rapide en venant de l’A 75 pour atteindre le gîte de Riesse.

Confort spartiate mais pique nique dans la bonne humeur avant la visite de la ferme Caussenarde.

Là tout n’est que pierre, du sol au faîte de la maison, et manque d’eau. La lavogne ancestrale ( le trou d’eau où s’abreuvaient les bêtes) a été comblée après la noyade d’un enfant et la ferme vivait sur ses trois réservoirs d’eau de pluie. Plus personne n’habite cette ferme que les grands-parents de la guide ont commencé à faire visiter dans les années 70.

Plus isolé encore le hameau de Cassagne qui ne ressort du paysage minéral et végétal que par les pignons de ses toits en lauze .

Sur le Causse, la densité démographique (1,4 habitants au km2) est dite pré-sahélienne par les géographes ! Et tous les habitants avec lesquels nous discuterons nous le confirmeront, il faut des activités annexes pour rester vivre sur le Causse : s’employer chez Salakis (feta) ou chez Quezac (eau minérale), attirer les touristes comme notre hébergeur qui a construit son gîte lui-même avec des pierres de bergeries abandonnées et qui est responsable de l’alimentation en eau du Causse (eau qui vient de l’Aigoual – 250 km de tuyaux pour 800 abonnés seulement!) ; sa femme, quant à elle, travaille dans l’école du Causse.

Les agriculteurs restants mettent un soin infini à conserver et développer les rares terres labourables. Le travail de ce sol très coloré par les oxydes de fer constituent de vraies oeuvres d’art. Les habitants manquent mais pas les animaux sauvages. Le loup qui est revenu, on ne sait comment, et dont tout le monde parle mais que nous n’avons pas vu. Et les Vautours, réintroduits dans les années 80 venant d’Espagne, acclimatés dans des volières et relâchés en 1991, qu’on voit maintenant partout planant entre les falaises…mais si haut, si loin qu’il n’est pas facile à photographier même au téléobjectif malgré un affût de quelques heures.

Les habitants manquent mais pas les animaux sauvages. Le loup qui est revenu, on ne sait comment, et dont tout le monde parle mais que nous n’avons pas vu. Et les Vautours, réintroduits dans les années 80 venant d’Espagne, acclimatés dans des volières et relâchés en 1991, qu’on voit maintenant partout planant entre les falaises…mais si haut, si loin qu’il n’est pas facile à photographier même au téléobjectif malgré un affût de quelques heures.

La promenade qui suit la visite aux vautours et le délicieux pique-nique pris dans le vent au milieu des pins noirs d’Autriche est vertigineuse et rien ne vous le fera mieux comprendre que cette vidéo et cet aperçu des falaises.

De retour au gîte, l’activité cuisine prévue au programme commence réellement avec la préparation du poulet basquaise (pour le soir même) et du waterzoï (pour le lendemain).  Le lendemain , le beau temps permet d’envisager une expédition sur le Tarn. Les barques et les canoés pour la descente du Tarn à partir de la Malène. La descente en barque , conduite par un batelier-expert (permis de navigation et permis de transport de personnes) nous permet d’apprécier ce mode de navigation traditionnel, du temps où la route n’existait pas. Sans moteur, mais avec deux bateliers munis de lattes, les anciens (voir l’histoire de la batellerie sur le Tarn) descendaient les bateaux, passaient les bancs de graviers et les rapides.

Le lendemain , le beau temps permet d’envisager une expédition sur le Tarn. Les barques et les canoés pour la descente du Tarn à partir de la Malène. La descente en barque , conduite par un batelier-expert (permis de navigation et permis de transport de personnes) nous permet d’apprécier ce mode de navigation traditionnel, du temps où la route n’existait pas. Sans moteur, mais avec deux bateliers munis de lattes, les anciens (voir l’histoire de la batellerie sur le Tarn) descendaient les bateaux, passaient les bancs de graviers et les rapides. La barque était construite à l’aide de grossières planches.A l’arrivée, le batelier remontait le parcours en tirant son embarcation , quelque fois à l’aide de chevaux.

La barque était construite à l’aide de grossières planches.A l’arrivée, le batelier remontait le parcours en tirant son embarcation , quelque fois à l’aide de chevaux.

Aujourd’hui, Les barques sont en aluminium et les bateliers ne tentent de remonter le courant que pour s’amuser… avec un succès incertain.

Maintenant un seul batelier suffit avec un moteur et une latte pour conduire très calmement six personnes sur la barque à fond plat. Mais il faut bien connaître les passages et les dangers à éviter. Notre batelier s’appelle Damien; il a repris le flambeau de son grand’père, un des fondateurs, il a préféré quitter la banque pour retrouver cette nature qui lui manquait, malgré la relative précarité de son activité. Ces bateliers sont organisés en coopérative et apprécient un petit like sur leur page facebook !

Mais il faut bien connaître les passages et les dangers à éviter. Notre batelier s’appelle Damien; il a repris le flambeau de son grand’père, un des fondateurs, il a préféré quitter la banque pour retrouver cette nature qui lui manquait, malgré la relative précarité de son activité. Ces bateliers sont organisés en coopérative et apprécient un petit like sur leur page facebook !

Les gorges du Tarn ne se dévoilent pas au premier regard. La rivière fait de nombreux virages et chaque fois le spectacle de l’eau et des falaises est différent.

Les barques sont hissées par 2 ou 3 sur des remorques adaptées. Le retour se fait en minibus par la route qui serpente au pied des falaises. Les gourmands(es) s’informent auprès du chauffeur des restaurants recommandés, bien que cette activité ne soit pas prévue au programme. Il fait doux au bord du Tarn. La Malène est un centre d’attraction pour les passionnés de 2CV, les amoureux de vieux bolides et les motards en bande.

Parmi nous, les moins sportifs prennent un apéritif sur une belle terrasse ombragée par un marronnier en admirant les potagers des habitants de La Malène. Les plus sportifs, après une descente en canoé…remontent à pied !!!!

L’après-midi est consacré à la visite de l’aven Armand.  C’est une immense caverne à 100 m sous le Causse pleine d’une forêt de stalagmites, après une descente en funiculaire sur plus de 200 mètres. L’orifice du gouffre était connu de tout temps des bergers mais il a fallu l’audace et les connaissances du duo Louis Armand, forgeron et Edouard-Alfred Martel, spéléologue, pour organiser le 18 septembre 1897 la première expédition. Ce n’est qu’en 1927 qu’elle fut aménagée pour recevoir du public. Jeux de lumières agréables, commentaires pas vraiment passionnants, mais le tout est très reposant à l’abri du vent qui souffle sur le Causse.

C’est une immense caverne à 100 m sous le Causse pleine d’une forêt de stalagmites, après une descente en funiculaire sur plus de 200 mètres. L’orifice du gouffre était connu de tout temps des bergers mais il a fallu l’audace et les connaissances du duo Louis Armand, forgeron et Edouard-Alfred Martel, spéléologue, pour organiser le 18 septembre 1897 la première expédition. Ce n’est qu’en 1927 qu’elle fut aménagée pour recevoir du public. Jeux de lumières agréables, commentaires pas vraiment passionnants, mais le tout est très reposant à l’abri du vent qui souffle sur le Causse.

La soirée est toute consacrée à la cuisson et à la dégustation du Waterzoï, recette légère et diététique qui vaut vraiment le détour.

Notre regret : nous n’avons pu tester la Flaune, tarte au fromage (recuite de brebis ou tout simplement brousse), dessert symbole de la gastronomie caussenarde. A Rieisse, le Gaec a arrêté la production de ce fromage à base de petit lait. Il aurait fallu parcourir encore plus de 15 km.

Mais le séjour se termine, les comptes ont été faits (et équilibrés) et l’hébergeur payé, le ménage se termine après le repas, les plus sportifs n’hésitent pas à faire en vélo un aller-retour jusqu’à La Malène (600m de dénivelé négatif et positif !) avant de ranger les bicyclettes sur les porte-vélos.

(et équilibrés) et l’hébergeur payé, le ménage se termine après le repas, les plus sportifs n’hésitent pas à faire en vélo un aller-retour jusqu’à La Malène (600m de dénivelé négatif et positif !) avant de ranger les bicyclettes sur les porte-vélos.

Avant que tout le monde se sépare, impossible d’oublier la traditionnelle photo de groupe, nous avons même enrôlé un promeneur comme photographe !

Nous ne voulions pas quitter Rieisse sans explorer le Roc des Hourtous, petite plate-forme au dessus du vide avec un panorama à couper le souffle. L’endroit a été aménagé autrefois par le conseil général. On peut maintenant y prendre un café ou un repas caussenard et surtout se diriger vers le point de vue, malgré le vent et la grisaille de cette journée.

Les textes et les photos sont de Danièle , le post-traitement, la mise en page et la mise en ligne de Norbert

Bibliographie (wikipedia)

- Une partie de l’histoire du roman Miserere2, de l’auteur Jean-Christophe Grangé, a pour cadre le causse Méjean.

- Jean Benoît-Lévy a filmé le causse Méjean en 1936 dans son documentaire de court-métrage Le Causse.

- Le film Scout toujours… (1985) de Gérard Jugnot a de nombreuses scènes tournées sur le Causse Méjean.

- L’action du roman de Raymonde Anna Rey intitulé Les sentiers du Vieux Causse paru en 1978 se déroule sur le Causse Méjean dans un petit village cévenol.

- C’est un peu plus loin, en direction des Cévennes, au Pont de Montvert que Raymond Depardon a réalisé la série documentaire Profil Paysans, en suivant sur plusieurs années l’évolution de quelques agriculteurs traditionnels.

très bon reportage sur les causses et le Tarn, j’ai exploré cette région il y a 40 ans, lorsque j’étais directeur de camp d’ados pour la ccas, j’étais en poste à Boyne, et il y avait un autre camp aux vignes. J’organisais des randonnées canoës, pédestres et vélo, j’ai descendu une partie des gorges de la Jonte en canoë, que de bons souvenirs que vous avez faits ressurgir à l’occasion de ce reportage, encore bravo. Jean TERACOL: membre d’effervescence.

J’aimeJ’aime

Bravo et merci pour ces données sur le Causse Méjean et sur la Ferme Caussenarde d’Autrefois. Au plaisir de vous recevoir à nouveau.

J’aimeJ’aime